м„ңмҡёмқҳ м§ҖлӘ…мқ„ м—°кө¬н•ҳлҠ” кҙҖм җ (3)

м„ңмҡёмқҙ мң„м№ҳн•ң н•ңк°•мң м—ӯмқҖ нҒ° мӮ°кіј к°•, л“ӨнҢҗмқҙ мң„м№ҳн•ң мҳҲл¶Җн„° мқёк°„мқҙ мғқнҷңн•ҳкё°м—җ мөңм Ғмқҳ лӘ…лӢ№мқҙм—ҲлӢӨ.

л•Ңл¬ём—җ н•ңк°•мң м—ӯм—җлҠ” кө¬м„қкё°мӢңлҢҖлЎңл¶Җн„° мӢ м„қкё°мҷҖ мІӯлҸҷкё°мӢңлҢҖлҘј кұ°міҗ мҙҲкё°мІ кё°л¬ёлӘ…мқҙ лӮҳнғҖлӮ¬кі , к·ё мң м Ғл“Өмқҙ мҳӨлҠҳлӮ м—җлҸ„ кіікіім—җм„ң л°ңкІ¬лҗҳкі мһҲлӢӨ.

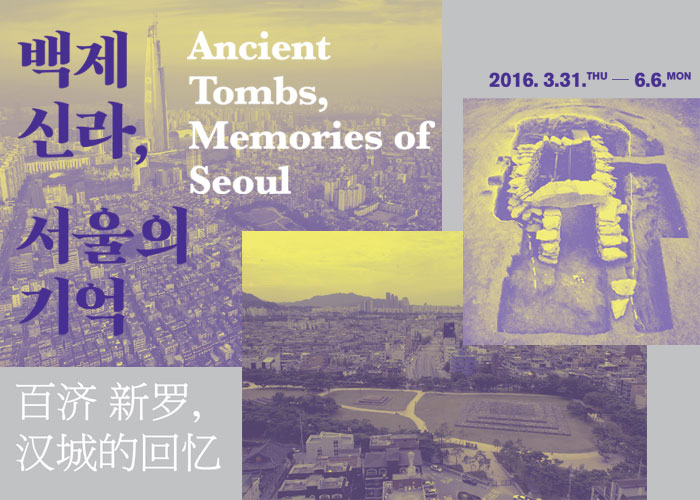

в–ІВ н•ңк°• мғҒлҘҳ мӮјк°ҒмӮ°(л¶Ғн•ңмӮ°) кё°мҠӯмқҳ кө¬м„қкё°мӢңлҢҖ кұ°мЈјлҜј мғқнҷңмғҒ л””мҳӨлқјл§Ҳ (м„ңмҡё н•ңм„ұл°ұм ңл°•л¬јкҙҖ)

н•ңк°•мң м—ӯмқҳ кұ°мЈјлҜјл“ӨмқҖ мІӯлҸҷкё°мҷҖ мҙҲкё°мІ кё°л¬ёлӘ…мқ„ л°”нғ•мңјлЎң м„ұмқҚкөӯк°ҖлҘј нҳ•м„ұн•ҳкі л§Ҳн•ң(йҰ¬йҹ“)мқҳ мқјл¶ҖлЎң мһҲлӢӨк°Җ, BC1 кІҪ л¶ҒмӘҪм—җм„ң лӮҙл ӨмҳЁ мІ кё°л¬ёлӘ…мқҳ л¶Җм—¬мЎұ мҳЁмЎ°м„ёл Ҙкіј кІ°н•©н•ҳм—¬ мғҲлЎңмҡҙ л¶ҖмЎұ연맹көӯк°Җмқё л°ұм ң(зҷҫжҝҹ)лҘј кұҙкөӯн•ҳмҳҖлӢӨ. (мІҳмқҢм—” көӯнҳёлҘј мӢӯм ң(еҚҒжҝҹ)лқјкі н•ҳлӢӨ лҚ” л§ҺмқҖ л¶ҖмЎұмқҙ м—°н•©н•ҳм—¬ л°ұм ң(зҷҫжҝҹ)к°Җ лҗң кІғмқҙлӢӨ.)

л°ұм ңмқҳ мҲҳлҸ„мҳҖлҚҳ мң„лЎҖм„ұмқҖ н•ңк°• л¶ҒмӘҪкіј лӮЁмӘҪм—җ мң„м№ҳн•ҙ мһҲм—ҲлӢӨ.В В л°ұм ңмқҳ мң„лЎҖм„ұмқҖ н•ңм„ұмқҙлқјкі лҸ„ л¶Ҳл ёлҠ”лҚ°, мқҙкіім—җм„ң 500л…„ м—ӯмӮ¬лҘј мҡҙмҳҒн•ҳлҠ” лҸҷм•Ҳ л°ұм ңлҠ” мӮјкөӯ мӨ‘ мөңк°•көӯмңјлЎңм„ң м „м„ұкё°лҘј кө¬к°Җн•ҳмҳҖлӢӨ.

гҖҢ н•ҳл¶Ғмң„лЎҖм„ұмқҙ м§ҖкёҲмқҳ м„ңмҡёмӢң кІҪм—ӯмқ„ лІ—м–ҙлӮҳ мһҲм§Җ м•Ҡкі , н•ҳл¶Ғмң„лЎҖм„ұмқҳ мң„м№ҳм—җ лҢҖн•ҙм„ңлҠ” л¶Ғн•ңмӮ°м„ұ(лҸҷкөӯм—¬м§Җл№„кі ), нҳңнҷ”л¬ё л°–10лҰ¬ м§Җм җмқҳ н•ңм–‘лҸҷ(м •м•Ҫмҡ©, к№Җм •нҳё), м„ёкІҖм • мқјлҢҖ(мқҙлі‘лҸ„), мӨ‘лһ‘мІң мқјлҢҖ(мөңлӘҪлЈЎ)м„Ө л“ұмқҙ мһҲлӢӨ. гҖҚ

гҖҢ н•ҳлӮЁмң„лЎҖм„ұлҸ„ м§ҖкёҲмқҳ н’ҚлӮ©нҶ м„ұ(йўЁзҙҚеңҹеҹҺ), лӘҪмҙҢнҶ м„ұ(еӨўжқ‘еңҹеҹҺ)кіј н•ҳлӮЁмӢң мқҙм„ұмӮ°м„ұ(дәҢиҒ–еұұеҹҺ)кіј м¶ҳк¶ҒлҸҷ(жҳҘе®®жҙһ) мқјлҢҖк°Җ мң л Ҙн•ҳм—¬ мҳӨлҠҳмқҳ м„ңмҡёк¶Ңм—ӯкіјлҸ„ л°Җм ‘н•ҙмһҲлӢӨ.В гҖҚ

– мөңмғҒмІ көҗмҲҳ (м„ңмҡёлҢҖн•ҷкөҗ нҷҳкІҪлҢҖн•ҷмӣҗ)

в–І мҙҲкё° л°ұм ңмқҳ лҸ„мқҚм§Җ н•ҳлӮЁ мң„лЎҖм„ұмңјлЎң м¶”м •лҗҳлҠ” н’ҚлӮ©нҶ м„ұ л””мҳӨлқјл§Ҳ (л‘ҳл Ҳ 3.5Km н•ңм„ұл°ұм ңмқҳ мҷ•м„ұ)

л°ұм ңк°Җ н•ңм„ұмқ„ нҸ¬кё°н•ҳкі лӮЁмІңн•ң л’Ө н•ңм„ұм§Җм—ӯмқҖ кі кө¬л Ө, л°ұм ң, мӢ лқјк°Җ м№ҳм—ҙн•ң мҹҒнғҲм „мқ„ лІҢмқҙлӢӨк°Җ л§Ҳм№ЁлӮҙ 6м„ёкё° мӨ‘м—Ҫ мӢ лқјмқҳ мҲҳмӨ‘м—җ л“Өм–ҙк°Җкі , мӢ лқјлҠ” н•ңк°•мң м—ӯмқ„ мһҘм•…н•ң кІғмқ„ кі„кё°лЎң 7м„ёкё° мӨ‘м—Ҫ мӮјкөӯмқ„ м ңнҢЁн• мҲҳ мһҲм—ҲлӢӨ.

лӮЁл¶ҒкөӯмӢңлҢҖ мӢ лқјм—җм„ңлҠ” н•ҳл¶Ғн•ңм„ұ(жІіеҢ—жјўеҹҺ)мқҖ н•ңм–‘кө°(жјўйҷҪйғЎ)мқҙ лҗҳкі , н•ҳлӮЁн•ңм„ұ(жІіеҚ—жјўеҹҺ)мқҖ н•ңмЈј(жјўе·һ)к°Җ лҗҳм–ҙ, н•ңм–‘кө°мқ„ н•ңмЈјм—җ мҶҚн•ҳкІҢ н•ҳм—¬ к°•л¶ҒліҙлӢӨ к°•лӮЁмқҳ мң„мғҒмқ„ лҚ” лҶ’кІҢ н•ҳмҳҖлӢӨ.

н•ңк°•мң м—ӯмқҳ н•ҳл¶Ғн•ҳлӮЁ(жІіеҢ—дёӢеҚ—)мқҳ 비мӨ‘мқҖ н•ңл°ҳлҸ„лҘј нҶөмқјн•ң кі л ӨмӢңлҢҖм—җ 비лЎңмҶҢ н•ҳлӮЁ(жІіеҚ—) н•ңмЈј(жјўе·һ)ліҙлӢӨ н•ҳл¶Ғ(жІіеҢ—) н•ңм–‘кө°(жјўйҷҪйғЎ)мқҳ мң„мғҒмқҙ лҶ’м•„м§Җкё° мӢңмһ‘н–ҲлӢӨ. кі л Өмқҳ мҲҳлҸ„ к°ңкІҪмқ„ к°ҖмһҘ к°Җк№Ңмҡҙ лӮЁл°©м—җм„ң л°ӣміҗмЈјлҠ” лҸ„мӢңлЎң мЈјлӘ© л°ӣкІҢ лҗң кІғмқҙлӢӨ.

мқҙл•Ңл¶Җн„° м§ҖлӘ…лҸ„ м–‘мЈј(жҘҠе·һ)лЎң л°”кҫёкІҢ н•ҳмҳҖкі , м–‘мЈјлҠ” лӮҳлӮ мқҙ л°ңм „н•ҳм—¬ мІңлҸ„(йҒ·йғҪ)к№Ңм§Җ мғқк°Ғн•ҳкё°м—җ мқҙлҘёлӢӨ.

в–ІВ 1750л…„лҢҖ н•ҙлҸҷм§ҖлҸ„м—җ лӮҳнғҖлӮң м–‘мЈјлӘ© – н•ҙлҸҷм§ҖлҸ„лҠ” көӯм •мқ„ кІ°м •н• л•Ң м“°мқё кө°нҳ„м§ҖлҸ„집мқҙлӢӨ.

кі л Ө мӨ‘кё°л¶Җн„°лҠ” н•ңм–‘ лӘ…лӢ№м„Өмқҙ л„җлҰ¬ нҚјм§Җл©ҙм„ң, лҳҗ кі л Ө л§җкё°м—җ мқҙлҘҙлҹ¬м„ңлҠ” вҖңмқҙм”Ёк°Җ н•ңм–‘м—җ лҸ„мқҚн•ҳлҰ¬лқјвҖқлҠ” мқҙм”Ё(жқҺж°Ҹ) мІңлӘ…м„Ө(еӨ©е‘ҪиЁӯ)мқҙ лҸҢмһҗ, кі л Ө мЎ°м •мқҖ н•ңм–‘ мӮјк°ҒмӮ° м•„лһҳ л¬ҙм„ұн•ң мҳӨм–ҸлӮҳл¬ҙ(жқҺ=мһҗл‘җлӮҳл¬ҙ) м§Җм—ӯм—җ лІҢлҰ¬мӮ¬(дјҗжқҺдҪҝ)лҘј ліҙлӮҙ лІ кІҢн•ҳмҳҖлӢӨ.В мқҙкіімқҙ мҳӨлҠҳлӮ м„ңмҡё к°•л¶Ғм§Җл°©м—җ мһҲлҠ” лІҲлҸҷмқҙлӢӨ.

мЎ°м„ мӨ‘кё° 18C мӨ‘м—Ҫл§Ң н•ҙлҸ„ лҢҖлҸҷм—¬м§ҖлҸ„м—җ лІҢлҰ¬(дјҗзҗҶ:лІ лҠ”л§Ҳмқ„)лқјкі кё°лЎқлҗҳлҚҳ кІғмқҙ, к°‘мҳӨк°ңнҳҒ лӢ№мӢң лІҲлҰ¬(жЁҠзҗҶ)лЎң л°”лҖҢлҚ”лӢҲ, нҳ„мһ¬ лІҲлҸҷ(жЁҠжҙһ)мқҙлқј л¶ҲлҰ¬кІҢ лҗң кІғмқҙлӢӨ.

в–І мЎ°м„ мӨ‘кё°В мӮ¬мӮ°кёҲн‘ңлҸ„(еӣӣеұұзҰҒжЁҷең–)м—җ лӮҳнғҖлӮң мғҒлІҢлҰ¬(дёҠдјҗйҮҢ)мҷҖ н•ҳлІҢлҰ¬(дёӢдјҗйҮҢ).В лІҢлҰ¬ мЈјліҖм—җ мҡ°мқҙмІңкіј мҲҳмң нҳ„лҸ„ ліҙмқёлӢӨ.В (1765л…„ мҳҒмЎ°41л…„)

н•ңм–‘мқҙ лӘ…лӢ№мңјлЎңм„ң мқҙм”Ё(п§Ўж°Ҹ)к°Җ мЈјмқёмқҙ лҗңлӢӨлҠ” лҜҝмқҢмқҖ кІ°көӯ мқҙм„ұкі„(п§ЎжҲҗжЎӮ)м—җ мқҳн•ҙ лӢ¬м„ұлҗҳм—ҲлӢӨ.В В м•„л¬ҙлҰ¬ кі л Ө мЎ°м •м—җм„ң лІҢлҰ¬мӮ¬лҘј ліҙлӮҙ к°•л¶Ғм§Җл°© мҳӨм–ҸлӮҳл¬ҙ(п§Ў)лҘј лІ м–ҙлҢ”м–ҙлҸ„ л§җмқҙлӢӨ.В мЎ°м„ мқ„ к°ңкөӯн•ң нғңмЎ° мқҙм„ұкі„к°Җ мҲҳлҸ„лҘј к°ңкІҪм—җм„ң н•ңм–‘мңјлЎң мІңлҸ„н•ҳлҠ” лҚ° м•һмһҘм„°лҚҳ мқҙмң лҸ„ л°”лЎң мқҙлҹ¬н•ң м—°мң м—җм„ң 비лЎҜлҗң кІғмқҙлӢӨ.

мқҙл Үл“Ҝ мҡ°лҰ¬к°Җ м„ мқҙ л•… кіікіім—җлҠ” м—ӯмӮ¬мқҳ көөм§Ғн•ң мӮ¬кұҙл“Өкіј лҜјмӨ‘мқҳ мӮ¶кіј м• нҷҳмқҙ л…№м•„л“Өм–ҙ, мқҙкІғмқҙ м§ҖлӘ…м—җ мҠӨл©°л“Өм–ҙ мҡ°лҰ¬м—җкІҢ м „н•ҙм§Җкі мһҲлҠ” кІғмқҙлӢӨ.

м„ңмҡёл¬ёнҷ”мӣҗ л°•мқҖм„қ кё°мһҗ